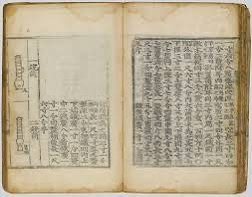

『국조오례의』(國朝五禮儀)는 조선 왕조의 국가 의례를 정리한 유교 예서로, 1474년(성종 5년)에 신숙주, 정척 등 당대 문신들이 편찬하였습니다  . 조선 초 세종이 허조에게 편찬을 명하여 명나라 『홍무예제』와 고금의 예서를 참고하였으나 완성하지 못했고, 이후 세조 때 강희맹 등이 도감(圖卷)을 붙여 다시 편찬을 시도하였으나 역시 중단되었습니다 . 성종 대에 이르러 예악(禮樂)에 밝은 신숙주 등의 주도로 마침내 8권 6책 분량의 방대한 예전(禮典)이 완성되었습니다 . 편찬에 붙인 이름처럼 국가의 기본 오례(五禮), 즉 다섯 가지 예식을 체계화한 것이 특징입니다.

• 길례(吉禮) – 국가의 제사와 풍농·기우를 비는 제향 의식들을 다룹니다. 권1에는 사직과 종묘 등 국가 제사 의식을, 권2에는 선농·선잠·기우·석전 등 풍농기원과 교육 제례 절차를 수록하였습니다 . (예: 사직대제, 선농제 등의 절차)

• 가례(嘉禮) – 왕실과 국가의 경사로운 의식을 다룹니다. 권3에는 **사대례(事大禮)**라 불리는 대국(명) 관련 의례와, 왕세자 책봉, 왕비 책봉, 명절 조하(朝賀) 등 궁중 의식을 기록했습니다 . 권4에는 왕세자 관례, 왕녀·종친 혼례, 과거(科擧) 등 **국혼(國婚)**과 국가 경축 행사가 포함되어 있습니다 . (예: 황제 생일 축하 의례, 왕세자 관례, 진하연 등)

• 빈례(賓禮) – 외국에서 온 사신 접대 의례를 다룹니다. 권5의 6개 조목으로 구성되며, 명나라 조정사(朝廷使) 등 중국 사신을 맞이하는 사대(事大) 의식과, 일본∙유구(류큐) 등 인국사(隣國使)라 불린 이웃 나라 사신을 접대하는 의식을 수록하고 있습니다  . (예: 명 황제 칙서를 가져온 사신 연회, 일본 사신 서계 접수 의식 등)

• 군례(軍禮) – 군사 관련 의례입니다. 권6에 7개 조목이 있으며, 왕이 친히 주관하는 친사(親射) 활쏘기 의식, 열병(閱兵)과 강무(講武) 등 군대 훈련 및 점검 의례의 절차를 규정합니다 . (예: 대사례(大射禮) 활쏘기 행사 등)

• 흉례(凶禮) – 국상의 장례 의식을 다룹니다. 권7(59개 조)과 권8(32개 조)에 걸쳐 국장(國葬)과 이후 모든 상장례 절차를 자세히 정리했습니다 . 황제가 붕어했을 때 조선 조정에서 거행하는 의식(“위황제거애의” 등)부터 왕의 국장, 왕세자 상례, 그리고 말미에 일반 관리·백성의 상례 예식까지 망라하였습니다  .

이처럼 『국조오례의』는 유교 이념에 따라 예치(禮治) 질서를 확립한 기본 법전과도 같은 역할을 했습니다 . 『경국대전』이 행정 법규의 근간이라면, 『국조오례의』는 국가 의례의 표준으로서 조선의 통치 질서 확립에 기여하였으며 이후 『국조속오례의』 등의 증보 편찬으로 이어졌습니다 .

빈례(賓禮) 편의 명나라 사신 관련 조항

『국조오례의』 빈례 편에는 명나라 사신을 예우하기 위한 여러 의식 절차가 규정되어 있습니다 . 조선은 대국(大國)인 명에 대해 사대(事大) 예를 갖추는 한편, 주변국과는 교린(交隣) 외교를 펼쳤는데 , 빈례 항목들은 이러한 사대교린 정책을 의례로 구체화한 것입니다. 빈례에 실린 조항 중 명 사신 관련 의식은 주로 다음과 같습니다:

• 연조정사의(宴朝廷使儀) – “조정(朝廷)의 사신”, 곧 명 황제의 칙서나 조서를 가져온 사신을 왕이 직접 맞아 연회를 베푸는 의식입니다 . 명에서 황제가 내린 조서(詔書)나 칙서(勅書)를 받들어 읽는 의식(영조서의/영칙서의)은 가례에 속하지만, 그에 이어 국왕이 태평관에서 명 사신단을 접대하는 연향(연회) 의식은 빈례에 별도로 규정되었습니다 . 예를 들어, 1475년 성종 때 편찬된 빈례 「연조정사의」에는 왕이 근정전에서 칙서를 받은 후 사신과 함께 연회장인 태평관으로 이동하여, 차를 올리고 술잔을 주고받으며 연회를 거행하는 상세 절차가 담겨 있습니다 . 이 의식에는 다례(茶禮)가 포함된 것이 특징인데, 이는 일본∙유구 등 이웃국 사신 연회에는 없는 명 사신 연향만의 의례적 격식입니다 . 왕이 몸소 주빈(主賓)이 되어 명 사신에게 잔을 올리고, 사신도 답배(答拜)하며 왕에게 술을 올리는 등 빈주례(賓主禮)의 형식으로 진행되었습니다 .

• 왕세자연조정사의(王世子宴朝廷使儀) – 왕세자가 명 사신을 접대하는 연향 의식입니다 . 왕이 불참하거나 부득이할 때, 혹은 관례적으로 왕세자나 종친이 황제를 대신하여 사신을 연회하는 경우가 있었습니다. 이때는 예조 등에서 주관하고 영접도감에서 실무를 맡아 의식을 행하였으며 , 왕세자가 주최하는 경우 격식은 갖추되 국왕이 참석한 연회와 달리 술잔을 주고받는 순서에서 차이가 있었습니다. 조선 전기 사례를 보면, 왕세자나 종친이 연회를 베푸는 경우 국왕은 사신이 올린 술을 받기만 하고 왕이 사신에게 술을 내리지 않는 등 격을 조정하였다고 합니다 . 이는 국왕이 직접 주관하는 연회와 구분되는 형식이었습니다.

• 종친연조정사의(宗親宴朝廷使儀) – 왕족(종친)이 명 사신을 연향하는 의식입니다 . 종친 중 지위 높은 인물이 국왕을 대신하여 사신에게 잔치를 베푸는 예로, 이 또한 빈례에 규정되어 있습니다. 왕세자 연조정사와 유사하게 진행되나, 주최자가 종친이라는 점만 다르며, 필요한 경우 국가의 영접도감에서 준비를 돕고 의식 절차를 준수하도록 했습니다 .

이상의 의식들은 모두 조선이 명 황제의 사신을 극진히 예우하고자 마련한 것으로, 빈례 편에서 특히 중요하게 다루어졌습니다  . 참고로 빈례에는 이 밖에도 「수인국서폐의(受隣國書幣儀)」 – 일본이나 유구 등 이웃국 사신이 가져온 국서(國書)와 예물(禮物)을 받는 의식 – 및 「연인국사의(宴隣國使儀)」 – 인국 사신에게 연회를 베푸는 의식 – 등이 함께 수록되어 있습니다 . 그러나 빈례의 핵심은 명나라 사신 접대였으며, 조선은 이를 통해 대명 관계에서 요구되는 예법을 철저히 준수했습니다  .

(※ 『국조오례의』 원문은 한문으로 작성되어 있으며, 위 조항들의 현대어 번역을 소개하였습니다. 아래에는 명 사신 연향의 절차를 원문 용어와 함께 예시합니다.)

예시 – 「연조정사의」 절차 (원문 발췌 및 번역): 연조정사 의식은 왕이 태평관에 도착하여 사신과 서로 읍례(揖禮)를 하는 것으로 시작됩니다. 이어서 진다(進茶) – 차를 올리는 절차 – 를 행하고, 곧이어 첫 번째 술잔(제1잔, 第一盞)을 올릴 때 진찬안(進饌案), 즉 음식상을 올립니다. 이후 진화(進花)로 꽃을 나누고 두 번째 잔(제2잔)을 올립니다. 이어서 작은 고기 반찬을 올리는 진소선(進小膳)과 함께 세 번째 잔을 올린 뒤, 네 번째 잔부터 일곱 번째 잔까지는 중간중간 국물을 올리는 진탕(進湯)을 행합니다. 일곱 번째 잔 이후에는 큰 고기 요리를 올리는 진대선(進大膳)으로 마무리합니다. 마지막으로 다시 한 번 왕과 사신이 읍례하고, 왕이 자리에서 일어나면 사신이 중문 밖까지 전송(餞送)하며 왕은 환궁하는 것으로 의식을 끝마칩니다  . (이 연향 절차 동안 음악과 무용이 곁들여졌으며, 차와 술, 음식의 헌작(獻酌)은 모두 미리 정해진 예법에 따라 진행되었습니다.)

명나라 사신 접대, 회례(回禮), 하례(賀禮)의 절차와 예문

명나라 사신 접대 의례: 명 사신이 조선에 오면, 조정에서는 영접도감(迎接都監)을 설치하여 맞이하는 모든 절차를 관장했습니다  . 우선 변경에 사신이 도착하면 원접사(遠接使)를 보내 국경에서 영접하고 위로하였고, 이어서 의주 등 경성으로 오는 길목마다 선위사(宣慰使)를 파견해 숙식을 접대하며 안부를 전했습니다 . 사신 일행이 한양 근처 근교(近郊)에 이르면 다시 고관을 보내 나가 영접하고 환영 연회를 베풀었습니다 . 이러한 준비 후 명 사신은 예규에 따라 조정에 들어와 임금께 조서/칙서 봉정 의식을 치릅니다. 이를 「영조서의(迎詔書儀)」 또는 영칙서의(迎勅書儀)라 하며, 왕이 근정전에서 황제의 조서를 받는 엄숙한 예식입니다 . 왕은 정전에서 황제가 내린 교서를 무릎 꿇고 받들어 읽고, 여러 차례 고두례(叩頭禮)를 행하여 황제에 대한 존경을 표했습니다 . 예를 들어, 고려 시기에는 황제께 두 번 절했으나 명 태조 주원장의 제도로 사배례(四拜禮)(네 번 절)가 규정되어, 조선 태종 이후로는 황제와 조선 국왕 모두에게 사배례를 하는 것으로 예법이 격상되었습니다  . 실제 『국조오례의』 편찬 시기에 이르러서는 모든 의식에 사배례가 적용되어, 명 황제에 대한 예를 최대한 존중하도록 하였습니다  .

조서 봉정이 끝나면, 국왕은 직접 명 사신을 태평관(太平館) 등의 관소(館所)로 안내하여 앞서 설명한 연조정사의 연향을 베풉니다 . 이 공식 연회에서는 차를 올리는 다례를 시작으로 일곱 차례에 걸쳐 술잔을 주고받고 가무연주가 펼쳐지는 등 극진한 예우가 이루어졌습니다  . 왕과 사신이 동등한 예를 갖춰 서로 술잔을 주고받는 장면은 조선 의례 가운데서도 특기할 만한데, 이를 통해 조선은 비록 황제의 신하국이지만 예의를 다하여 손님을 국가 원수급으로 대우함을 나타냈습니다  . 연회가 끝나면 왕은 사신을 작별하고 환궁하며, 이후 체류 중에는 예조에서 주관하는 별도의 연회(이를 예조연조정사의 등으로 칭함)나 시종 접대가 이어졌습니다 .

회례사 파견 절차: “회례(回禮)”는 말 그대로 받은 예에 답례한다는 의미의 의례입니다. 명 황제가 조선 국왕의 즉위를 승인하여 책봉조서와 함께 사신을 보내주면, 조선에서도 이에 대한 감사의 뜻으로 회례사(回禮使)를 명에 파견하였습니다. 회례사는 황제의 은혜에 보답하는 사절로서, 보통 국왕 즉위 다음 해에 예물(禮物)과 함께 중국으로 향했습니다. 예를 들어, 세종이 즉위(1418년)했을 때 명으로부터 책봉 사신을 받은 후 이듬해 회례사를 보내 감사의 표문과 방물(특산물)을 올렸다는 기록이 있습니다 (조선왕조실록 세종 1년). 회례사는 보통 정1품 또는 종1품 고관이 정사(正使)로 임명되고, 부사 등 수행원이 따라갔습니다. 국조오례의 가례편에는 이러한 회례 파견과 관련된 절차나 격식이 직접적으로 등장하지는 않지만, 실무적으로는 진찬례(進饌禮)나 별진연(別進宴) 등의 형식으로 황제에게 감사의 뜻을 전하는 의전이 준비되었습니다. 조선은 회례연(回禮宴)이라 하여 회례사가 떠나기 전에 임금이 그들을 불러 술잔을 돌리며 전송하기도 했는데 , 이는 회례사가 황제에게 전달할 감사의 마음을 임금이 직접 당부하는 의미도 있었습니다. 회례사는 중국에 가서 황제를 배알하고 *“조선 국왕이 황은에 감격하여 폐백을 올린다”*는 내용의 표문(表文)을 바치고, 황제가 하사한 것에 대한 답례품(인삼, 백포 등)을 진상하였습니다. 이로써 책봉 및 조공 의례의 마무리가 이루어졌으며, 명 조정도 조선을 예의바른 번국(藩國)으로 높이 평가하게 됩니다.

하례사 파견 절차: 하례(賀禮)는 축하의 예로, 명 황실의 경사가 있을 때 조선에서 보내는 사신입니다. 정기적으로는 명 황제의 즉위, 황태자의 책봉, 황제의 생일(성절), 정초 새해 축하 등에 하례 사절을 보냈습니다 . 예컨대 새 황제가 즉위하면 정조사(正朝使) 혹은 하정사(賀正使)를 보내 즉위를 축하하였고, 황제의 만수절(탄신일)에는 성절사(聖節使)를 보내어 예물을 바치고 축하 인사를 전했습니다 . 조선 초기 명나라에 파견된 정조사는 매년 정월 원단(元旦)에 명 황실의 평안을 기원하고 새해 인사를 전하는 임무를 맡았는데 , 임진왜란 이전까지 비교적 규칙적으로 이루어졌습니다. 이러한 사신들은 떠나기에 앞서 조선 궁중에서 축하 전문(箋文)을 작성해 봉하고, 국왕이 친히 전별주를 하사하며 파견했습니다. 『국조오례의』 가례편에도 정초하례(正朝賀禮)”에 관한 항목이 있어, 매년 설날 조선 국왕과 문무백관이 조정에서 황제를 향해 배례하고 축하 표문을 올리는 장면이 기록되어 있습니다  . 예문(禮文)의 한 예로, 성종 때 황제 생일을 축하하는 표문에는 숭정○○년에 전하께서 탄강하신 명절을 맞이하여 신 등은 멀리서 황은을 사모하며 천년만세 무강하시기를 기원하나이다라는 식의 격식을 갖춘 문구가 사용되었습니다 (※번안). 이처럼 하례사는 황제에 대한 경축의 뜻을 전하는 외교 사절로서, 조선의 충의를 대외적으로 드러내는 역할을 했습니다.

명과의 외교에서 조선의 위상 – 학술적 해석

조선은 명나라와의 관계를 조공-책봉 체제 속에 두면서도, 그 속에서 나름의 자주적인 위상을 모색하였다는 평가를 받습니다. 형식상으로는 건국 직후부터 “큰 나라를 섬긴다”는 사대명분론을 내세워 1392년 태조 즉위 즉시 명에 사신을 보내 조공을 바쳤고 , 명 역시 이를 받아들여 조선을 책봉함으로써 군신 관계를 맺었습니다. 그러나 명-조선 관계는 앞 시대인 원-고려 관계에 비하면 비교적 독립적이고 대등한 측면이 있었다고 연구자들은 지적합니다. 가령 명 태조는 조선에 3년에 한 번 조공하라고 할 정도로 과도한 내왕을 경계하였고, 조선이 자주 조공사행을 보내려 하자 오히려 이를 조절하였는데, 이는 조선이 자발적으로 충성심을 표현하는 여지를 보여주는 일면입니다 . 역사학자 김기협은 “명나라와 사대관계를 맺기는 했지만 원나라 때 고려의 예속에 비하면 대단히 독립적인 관계였다”고 평합니다 .

의례적인 측면에서는, 조선은 명 황제를 지극히 높이는 한편으로 자국 국왕의 존엄도 부각시키는 전략을 취했습니다. 예를 들어, 명 황제가 변경(邊境) 신하국 군주들에게 요구한 절차인 사배례(四拜禮)를 조선은 적극 수용하여 황제께 네 번 절하는 예를 철저히 시행함과 동시에, 자국 군주의 조회례에서도 신하들이 국왕에게 사배례를 하도록 격상을 시켰습니다  . 이는 조선 국왕을 소중화의 군주로서 내부적으로 높이고자 한 조치로 해석됩니다. 실제로 『국조오례의』 편찬 과정에서, 세종실록 오례에 남아 있던 일부 재배례(두 번 절) 규정이 모두 사배로 수정되었는데  , 학자 한형주는 이를 “명 황제를 의식하여 의례를 수정하면서도, 결과적으로 조선 국왕의 격을 한층 높이는 방향으로 이용한 것”이라고 분석합니다 . 다시 말해, 대명의례를 준수하는 일이 곧 조선 왕실의 권위를 강화하는 수단이 된 것입니다.

또한 조선은 명에 대해서는 한없이 낮추고 칭송하는 외교 문서를 보내면서도, 그 이면에는 자부심을 가지고 스스로 중화의 계승자임을 표방하기도 했습니다. “소중화(小中華)” 또는 조선중화주의로 불리는 이러한 인식은, 특히 17세기 이후 명이 멸망하고 청이 들어선 뒤에 두드러졌습니다 . 조선 조정은 겉으로는 청 황제를 새 군주로 받들었지만 청 사신을 북사(北使)라 지칭하며 깍듯이 대하지 않는 등 내심 멸시와 불신을 드러냈습니다 . 심지어 청 사신이 올 때 일부 조정 대신이나 명유(名儒)들은 산림처사로 자처하며 벼슬을 버리고 접대를 회피하는 일까지 있었는데, 이는 명에 대한 의리를 지키고 오랑캐를 배척한다는 도덕적 명분에서 나온 행위였습니다 . 이렇듯 조선의 대명 외교는 표면적으로는 철저한 사대 예법의 준수였으나, 그 내면에는 자신들의 정통성과 주체성을 지키려는 노력이 자리하고 있었다고 할 수 있습니다.

종합하면, 『국조오례의』에 담긴 명 사신 접대 의례와 여러 외교 예식은 조선이 대명 질서 속에서 자신을 위치짓는 방식을 잘 보여줍니다. 조선은 예를 다하는 성실한 제후국으로서 명 황제를 극진히 섬겼고 , 그 대가로 군주의 권위를 승인받아 내부적으로 왕권을 공고히 했습니다. 이러한 예학(禮學)적 외교를 통해 조선은 명과의 관계를 안정적으로 유지하면서도 문화적으로는 자부심과 독자성을 지켜나갔던 것으로 평가됩니다 . 즉, 겉으로는 “공손한 아랫나라”의 예를 다하면서, 안으로는 예제(禮制)를 정비하여 소중화(小中華)로서의 체통을 세웠던 것이 조선의 외교적 위상이었다 할 것입니다.

참고 자료: 『국조오례의』 원문 (국사편찬위 데이터베이스), 한국민족문화대백과사전 (국조오례의, 빈례), 우리역사넷, 조선왕조실록 등    .

'historie' 카테고리의 다른 글

| 종로의 역사와 주요 지역 지명 유래 (0) | 2025.09.29 |

|---|---|

| 웨이보 선정 ‘중국 역사 속 위대한 인물 25인’ (0) | 2025.09.28 |

| 이슬람 경전 코란 꾸란과 이슬람 전승에 나타난 예수 '이사 이븐 마르얌' (0) | 2025.09.04 |

| 중국 도교 신 총정리 원시천존 태상노군 영보천존 (0) | 2025.09.04 |

| 당 황실 혈통과 민족적 기원: 한족인가 선비계인가? (0) | 2025.08.31 |